Tiga bulan belakangan, pagi hari saya jadi terasa lebih lama dari sebelumnya. Biasanya saya bangun, stretching (sesekali lari), minum kopi, sarapan kalau lapar, dan mandi; baru berangkat kerja. Itu pun sudah menyita kira-kira satu setengah jam. Lalu beberapa waktu belakangan, sebagai seseorang yang sering berasumsi bahwa dirinya punya banyak waktu (biasa; suka over-estimate kemampuan manajemen waktu), saya jadi mengolor pagi hari saya. Jika biasanya, tanpa lari pagi, saya bangun jam setengah tujuh pagi. Sekarang saya memilih bangun jam enam pagi. Ada tambahan tiga puluh menit yang saya rasa saya perlu tangguhkan ke hidup saya khusus untuk hari Senin sampai Jumat. Karena di hari Sabtu dan Minggu, urusan waktu bisa ditawar.

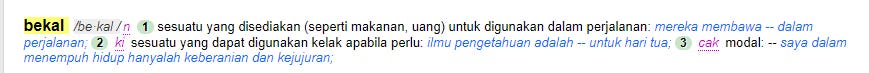

Setengah jam tambahan itu saya gunakan untuk menyiapkan bekal. Saya sengaja menggunakan kata bekal, bukan makan siang. Selain karena ini kata yang lebih dekat dengan saya (karena dalam bahasa ibu, saya menyebutnya sangu), kata ini juga memiliki definisi yang melampaui hampir segala batas; waktu dan benda.

Bekal adalah suatu hal yang membantu kita untuk bertahan dalam sebuah perjalanan; bisa uang, makanan, atau peluru. Saya sendiri melihat bekal layaknya peluru yang sigap sedia untuk diri saya; si bedil. Keren juga melihat diri sebagai bedil. Antara ingin merasa keren atau memang mudah terpelatuk hehehe.

Telur tomat orak-arik, sambel goang, dan lalapan.

Jika meracik belerang, arang, dan kalium nitrat untuk menjadi mesiu bisa membutuhkan waktu hingga tiga puluh jam, maka mesiu yang saya racik dari garam, minyak kelapa, dan bawang putih hanya butuh waktu maksimal tiga puluh menit. Tiga bahan ini adalah asas dari masakan saya yang bisa saya godog menjadi sambel goang dan ulukuteuk leunca atau bahkan macarona billaban (resep pasta yang saya pelajari dari koordinator program petit section sewaktu saya bekerja di Maroko).

Macarona billaban dengan yogurt buatan sendiri.

Jangan gori, dadar jagung, dan pepes tlengis.

Mesiu yang saya persiapkan untuk bedil diri ini adalah bekal untuk menjalani hari dengan trengginas. Setiap detik dalam tiga puluh menit tambahan ini adalah semedi yang saya lakoni agar saya tidak mudah lapar. Karena kalau lapar sudah pasti sulit fokus dan meresahkan hal-hal yang bisa tidak perlu dirisaukan (misal; mending makan Nasi Campur Ayam di Jalan Raya Mas atau Nasi Lawar di belakang Pasar Sukawati. Padahal toh bisa makan keduanya, kalau dompet, waktu, dan perut menyanggupi). Saya tidak ingin merisaukan hal-hal yang tidak perlu selama saya melakukan perjalanan dalam keseharian saya. Atau mungkin lebih tepatnya, saya sudah menyiapkan diri untuk mengalami kekecewaan, kerugian, dan marabahaya; baik besar maupun kecil, di kantor maupun di jalan.

Saya ingin menjadi bedil dan membekali diri saya untuk mengokang dengan kendali.